Anak Laut Itu Nare

Adaptasi dari karya Natasya Atmim Maulida berjudul Anak Laut Itu, Nare

Clak! Clak! Clak!

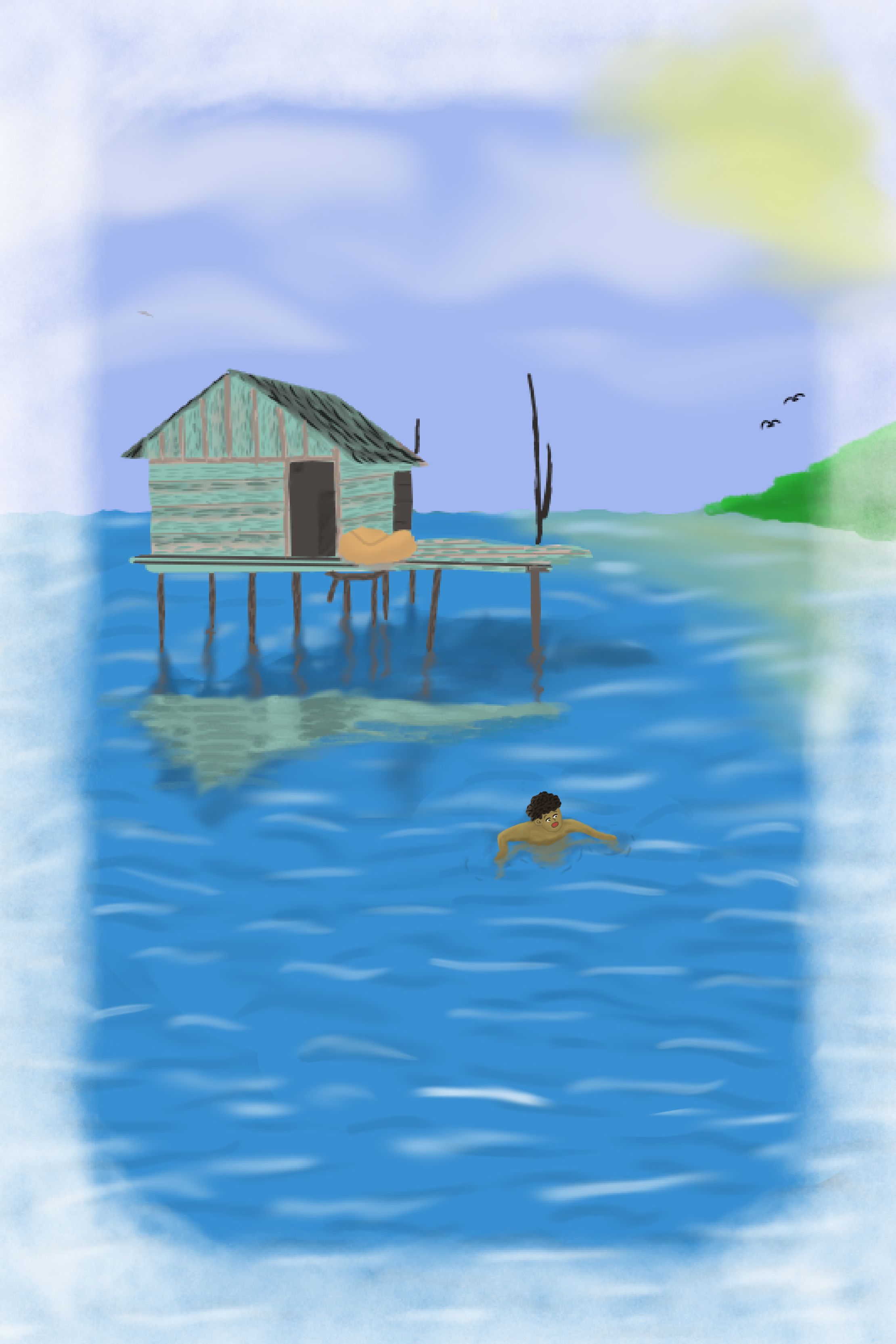

Nare membungkuk dan memukul-mukul air laut di bawahnya. Percikan air mengenai wajahnya. Segar. Ia melepas bajunya dan melompat.

Brasshh!

“Wuuhuuuyy!” teriak Nare senang, merasakan dinginnya air laut di pagi hari.

Nare bergerak menjauh dari rumahnya yang berdiri di atas laut, menuju ke tengah lautan. Sinar matahari pagi langsung menerpa wajahnya yang bulat. Ia segera merasakan kesegaran air laut dan kehangatan sinar mentari menjalar ke seluruh pori-pori tubuhnya.

“Nare, ayo ikut Bapak cari ikan! Jangan mentang-mentang libur kau berenang terus, ya! Kalau sakit bikin susah saja!”teriak bapaknya dari dalam rumah tanpa khawatir Nare tenggelam di laut.

Bagi suku Bajo seperti mereka, lautan adalah taman bermain. Istilah “tenggelam” tidak ada dalam kamus mereka. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di laut. Mereka ke darat sekadar mencari kebutuhan dapur, menjual hasil tangkapan ikan, dan memperbaiki perahu.

Setiap hari Nare pergi ke sekolah. Dia senang ketika pagi datang karena saat itulah ia berangkat ke sekolah. Nare senang dipuji gurunya ketika berhasil menjawab pertanyaan. Kepintaran Nare membuat teman-teman menyukainya. Namun, mereka tidak tahu pengetahuan Nare tentang berbagai hal didapatnya dari hasil membaca buku di perpustakaan sekolah. Buku di perpustakaan jugalah yang membuat Nare berbeda pendapat dengan kedua orang tuanya.

Waktu itu Nare membaca buku tentang sejarah suku Bajo. Menurut buku itu, tanah asal suku Bajo berada di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Mereka hidup nomaden dengan berpindah-pindah tempat tinggal, tetapi tetap di atas laut sehingga mereka dijuluki ”gipsi laut”. Pola hidup seperti ini dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Mereka menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Buku itu juga bercerita bahwa suku Bajo yang kini berdiam di pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan. “Aku ingin jadi pelaut, tapi bukan sebagai nelayan,” ucapnya dalam hati ketika itu.

Sejak itu Nare seperti orang paling aneh di antara tetangga dan saudara-saudaranya suku Bajo. Hanya dia yang memiliki pemikiran lain tentang pentingnya sekolah. Ia berpikir bahwa dengan bersekolah ia dapat memajukan sukunya. Meraih ilmu dan memiliki banyak teman diyakininya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Terus menjadi pelaut dengan mengandalkan kemurahan alam hanya membuat mereka terus terpuruk dalam lembah kemiskinan.

Namun, kedua orang tuanya, seperti kebanyakan suku Bajo, berpendapat bahwa sekolah tidak penting. Berlama-lama di darat hanya akan membuat mereka jauh dari nenek moyang. Sejak lama laut memberi kelimpahan rezeki dan kebahagiaan. Mengingkari keyakinan itu akan kualat dan berakhir dengan kesengsaraan.

“Kamu anak laut, Nare. Takdirmu di atas air, bukan di atas tanah!” ucap ayahnya yang tak pernah lekang dari ingatan Nare.

“Ibu, Nare tidak mengerti takdir. Nare hanya ingin sekolah. Itu saja,” kata Nare kepada ibunya beberapa saat setelah ayahnya pergi melaut. Air matanya menetes dan terdengar sesenggukan dari mulutnya.

Karena kejadian itu Nare masih bisa terus bersekolah. Namun, ia kerap mendengar kedua orang tuanya berdebat dengan akhir yang selalu sama: ibunya menangis lirih dan ayahnya pergi melaut.

“Ibu tidak tahu apa pentingnya baca-tulis saat kita berada di lautan. Yang Ibu tahu, hanya sekolah yang bisa membuatmu bersemangat,” ucap Ibu sambil mengusap kepala Nare.

Meskipun berbeda pendapat dengan ayahnya, Nare selalu berusaha ikut melaut dengannya. Tentu saat ia tidak sedang bersekolah. Kadang ia menceritakan prestasinya di sekolah agar ayahnya bangga.

“Pak, kemarin Nare dapat 90 di ulangan bahasa Inggris, lho!”

“Buat apa sih kamu belajar bahasa asing? Memangnya kamu mau ke luar negeri?!”

“Nilai matematikaku tertinggi di kelas lho, Pak! Seratus!”

“Lalu, apa itu membantumu untuk mendapatkan banyak ikan di laut?!”

Tak ada guna membantah orang tua, batin Nare. Yang terpenting, Ayah tidak melarangnya pergi ke sekolah. Itu sudah cukup.

Tiga tahun berlalu. Nare masih terus bersekolah dan melaut. Namun, ia merasakan ketangguhan ayahnya menghadapi keganasan laut semakin berkurang. Keperkasaannya semakin pudar termakan usia. Pernah, suatu kali, saat Ayah dan pelaut lainnya menarik jala, ayahnya terpeleset sehingga pegangannya pada jala terlepas. Sebagian ikan yang terjaring lepas ke laut. Teman-teman Ayah tertawa dan wajah Ayah murung. Majikan pemilik kapal tempat ayah Nare bekerja pun merajuk. Hati Nare berontak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa itu semakin menguatkan tekadnya untuk terus bersekolah dan tidak mau menua di tengah lautan.

Sebulan sebelum lulus SMA, Nare gundah. Ia ingin kuliah tapi masuk perguruan tinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kedua orang tuanya tidak mampu membiayai dan pasti menolak. Situasi ini akan mereka jadikan alasan untuk memaksa Nare melaut.

Beruntung kakaknya yang selama lima tahun mengadu nasib ke negeri jiran kembali pulang. Nare tahu saat itu kakaknya nekad pergi karena dilarang oleh Ayah. Namun, kini Nare paham mengapa kakaknya lebih memilih pergi daripada ikut melaut bersama Ayah.

“Lihat, kakak pulang membawa banyak uang. Kakak akan membeli perahu agar Ayah bisa melaut sendiri, tidak ikut majikan yang punya kapal besar,” kata kakaknya sambil menunjukkan beberapa kartu debit bank. “Saatnya kakak menemani Ayah melaut.”

Nare kemudian menceritakan niatnya untuk melanjutkan pendidikan. “Hanya pendidikan yang dapat mengangkat harkat keluarga kita, Kak. Juga suku kita. Nare ingin jadi sarjana yang menguasai teknologi pencarian ikan, pengolahan ikan, juga pemasarannya,” ucapnya dengan suara lirih, namun tegas.

Ia yakin kata-kata yang baru diucapkannya akibat pengaruh buku di perpustakaan dan cerita teman-temannya yang bercita-cita menjadi pengusaha.

Kakaknya tersenyum, geleng-geleng kepala, dan berdecak-decak. Sambil menepuk-nepuk bahu Nare ia berkata, “Kakak seperti berhadapan dengan calon orang sukses! Pergilah. Kejar cita-citamu. Kakak akan membiayai kuliahmu.”

“Bagaimana dengan A…”

“Jangan khawatir,” potong Kakaknya. “Kakak akan bicara dengannya.”

Nare sontak merangkul dan memeluk kakaknya. Air bening perlahan menetes di pipinya. “Terima kasih, Kak. Nare berjanji tidak akan mengecewakan Kakak dan kedua orang tua kita.”

“Kakak percaya. Setelah kuliah nanti, cobalah cari beasiswa. Di kampus, kamu akan punya banyak kesempatan untuk mendapatkannya,” pesan Kakaknya.

Lima tahun kemudian …

Langit di atas laut berwarna jingga. Sebuah kapal berukuran sedang merapat ke dermaga. Melihat dua sosok lelaki yang dikenalnya turun dari kapal, Nare meletakkan buku, menuruni anak tangga, dan berlari kecil menghampiri mereka.

“Dina, kakak pergi sebentar ya!” ucapnya kepada bocah perempuan yang sedang membereskan rak buku sebelum menuruni anak tangga. Dina mengangguk sebentar dan kembali larut dalam aktivitasnya di saung baca itu.

“Nare, bagaimana? Lancar?” sahut kakak Nare sambil menggotong kotak besar penyimpan ikan bersama Ayah.

Nare buru-buru membantu mereka. “Lancar! Pembelinya sebentar lagi datang ke sini. Mereka sudah transfer uangnya!”

Tadi, saat melaut, kakak Nare mengirimkan foto-foto ikan hasil tangkapan kepada Nare. Nare kemudian mengunggahnya ke toko daring miliknya disertai spesifikasi ikan dan harganya. Tak lama berselang, sejumlah pembeli menyerbu tanpa menyisakan seekor pun.

Sambil mengusap peluh, Ayah mengulas senyum kepada Nare. Ia senang setelah ini tidak perlu lagi bersusah payah menjual hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Sudah dua bulan ini, melalui aplikasi yang dibuat Nare, ikan-ikan tangkapannya selalu ludes terjual sebelum ia tiba di pantai. Aplikasi itu juga digunakan oleh warga kampung nelayan lainnya untuk menjual ikan.

Namun, Ayah tidak pernah mengungkapkan perasaan itu kepada Nare. Di rumah, saat mereka berempat melingkar di meja makan, mulut Ayah tak pernah lepas dari senyuman. Bagi Nare, itu sudah cukup. Perasaan bahagia tidak selalu harus diucapkan karena tidak ada kata yang dapat melukiskannya.